Depuis toujours, la nourriture rapproche les gens. Elle est symbole de partage, de convivialité, de culture. Mais aujourd’hui, ce lien ne se tisse plus seulement autour d’une table : il s’invite sur nos écrans.

Les réseaux sociaux sont devenus la nouvelle salle à manger du monde. On y partage des photos, des vidéos, des recettes et des émotions. La food culture s’est digitalisée, transformant nos repas en contenus viraux.

Exemple de contenu UGC

Dans cet univers, le food porn s’impose comme un langage à part entière. Ces images ultra esthétiques, ces vidéos où le chocolat coule au ralenti, où la pâte croustille sous nos oreilles… tout est pensé pour susciter une réaction immédiate. Les marques l’ont compris : la gourmandise est désormais un puissant levier de communication.

Mais pourquoi le food porn fonctionne-t-il si bien ? Et comment les entreprises ont-elles transformé nos envies culinaires en stratégie marketing ?

De la table familiale à la viralité numérique

Qui n’a pas grandi autour d’un repas du dimanche ?

Ces moments simples où l’on partageait rires, histoires et bons petits plats. La nourriture était déjà un espace de lien et d’échange.

Aujourd’hui, cette tradition du partage s’est transformée. Les photos de brunchs remplacent les repas en famille, les vidéos de recettes remplacent les cahiers de cuisine de nos grand-mères. Et surtout, le partage ne se limite plus à notre entourage : il est mondial.

Un dessert signé Cédric Grolet, filmé en gros plan, peut faire saliver des millions de personnes en quelques heures. Le geste du pâtissier, la brillance d’un glaçage, le son d’un couteau qui tranche une tarte parfaite… tout devient contenu.

Ces vidéos virales incarnent une nouvelle forme de rassemblement : virtuelle, instantanée, mais tout aussi émotionnelle. La table familiale a trouvé son extension numérique. On se réunit désormais autour de hashtags, de tendances et d’esthétiques culinaires.

La nourriture continue donc de remplir son rôle : créer du lien. Mais elle le fait désormais à travers les écrans, où chaque plat devient une histoire à partager.

Le food porn : une langue universelle qui éveille les sens

Un fondu au chocolat, un bruit de friture, un coulis qui dégouline lentement… Pas besoin de mots. Le food porn, c’est l’art de faire saliver à travers l’écran.

Regarder une vidéo de cuisine, c’est presque une expérience sensorielle. Le food porn joue sur la fascination du beau et du bon. Gros plans, textures brillantes, ralentis parfaits : chaque détail est calculé pour déclencher une émotion instantanée.

C’est une langue universelle : peu importe la culture, tout le monde comprend le plaisir que procure une image de fromage fondant ou de chocolat coulant.

Les professionnels ont vite compris que ces contenus déclenchent des réactions fortes : envie, plaisir, curiosité. Ils ne montrent pas seulement des plats, mais racontent une expérience.

Regarder une création de Amaury Guichon, ce n’est pas seulement voir un dessert. C’est assister à une performance artistique, à une mise en scène millimétrée qui fait du sucre une œuvre d’art.

Le food porn, c’est l’esthétisation du quotidien. Il transforme une simple assiette en objet de désir, et fait de la nourriture un outil de communication émotionnelle.

Pourquoi les entreprises ont raison de s’y mettre

Le food porn n’est pas une simple mode : c’est un outil marketing redoutable. Les marques qui s’en emparent créent un lien direct entre émotion et consommation.

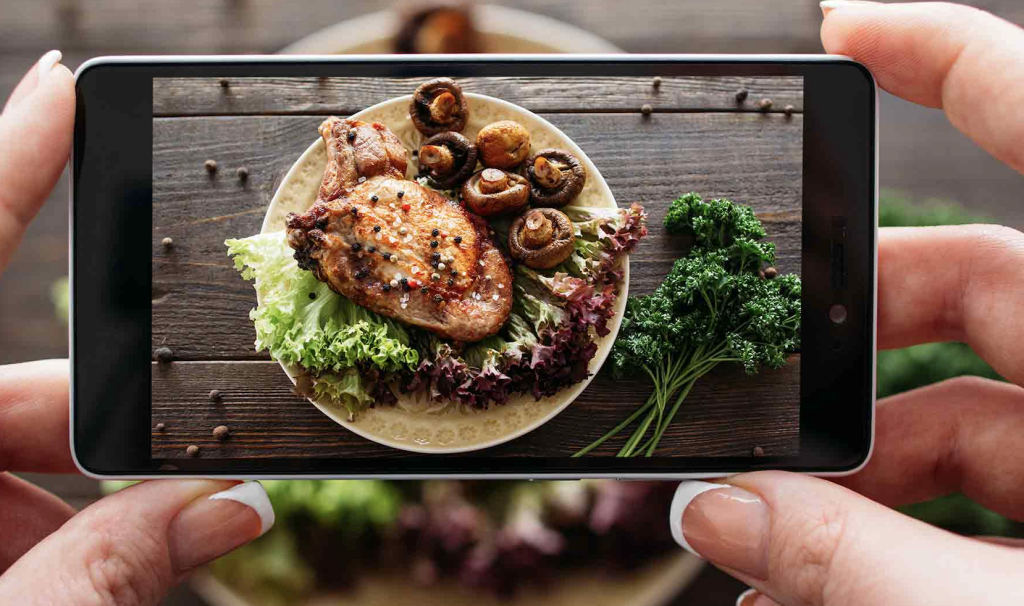

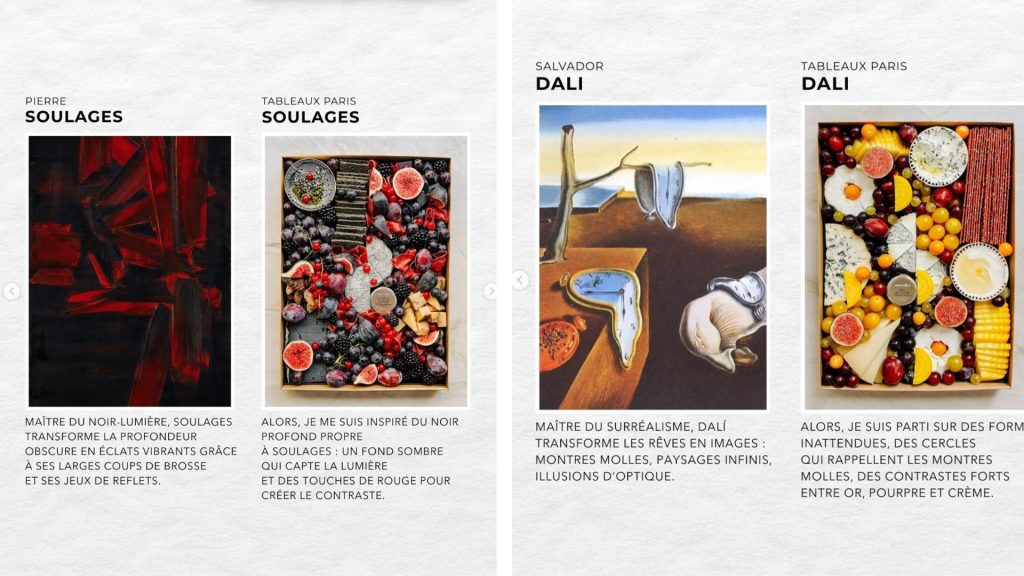

Prenons Tableaux Paris. Fondée après le Covid, cette entreprise propose des brunchs et apéros livrés sous forme de plateaux colorés et ultra esthétiques. Leur communication repose presque exclusivement sur les réseaux sociaux : vidéos filmées à la lumière naturelle, compositions parfaites, couleurs pastel. Chaque plateau est conçu pour être photographié. Résultat : plus de 850 000 abonnés et une notoriété qui repose avant tout sur la beauté du contenu.

Cette stratégie illustre un phénomène clé : le contenu devient la vitrine. Les clients partagent leurs photos, créant ainsi une publicité gratuite et authentique. C’est le User Generated Content (UGC), un pilier du marketing moderne.

contenu Instagram de TableauParis

Des géants comme Burger King l’ont aussi compris. Leur communication mise sur la gourmandise brute : burgers dégoulinants, frites dorées, fromage fondant. Le visuel est volontairement excessif, presque provocant. Ces visuels sont conçus pour provoquer la faim… même quand on n’a pas faim.

Le food porn crée du lien émotionnel. Il incite au partage, stimule l’appétit et rend la marque plus désirable. En somme, il réveille les sens et le business.

Les leviers d’une recette virale

Pour les marques, le food porn n’est pas qu’une question de jolies images. C’est une véritable stratégie qui repose sur plusieurs leviers marketing puissants :

- L’engagement communautaire : Les marques invitent leurs clients à publier leurs propres photos, à utiliser un hashtag, à partager leur expérience. Cela renforce la fidélité et multiplie la visibilité sans dépenser un centime en publicité.

- La gamification : Défis culinaires, concours photo, recettes participatives : les consommateurs deviennent acteurs de la marque. Ils ne regardent plus seulement, ils participent.

- L’exclusivité : Créer une édition limitée ou une recette éphémère suscite la peur de manquer. Une stratégie qui fonctionne à merveille sur les réseaux : ce qui est rare devient viral.

- L’expérience sensorielle : Certaines marques vont plus loin, en misant sur le son, la texture ou même l’odeur suggérée. Tout est pensé pour créer une émotion instantanée.

Ces leviers ne se limitent pas aux marques alimentaires. Des enseignes comme IKEA, Leclerc ou Uber Eats utilisent aussi la mise en scène culinaire pour renforcer leur image : simplicité, convivialité, plaisir partagé.

Le food porn est donc une porte d’entrée vers une communication plus humaine et émotionnelle, où l’appétit devient un vecteur d’attachement à la marque.

Une stratégie au croisement de l’émotion et de l’esthétique

Le succès du food porn repose sur une équation simple : émotion + esthétique = viralité.

Les consommateurs ne veulent plus seulement acheter : ils veulent ressentir. Et la nourriture est un formidable terrain d’émotions. En jouant sur la beauté visuelle, la musique, la lumière, les marques racontent une histoire.

Certaines entreprises utilisent même le food porn pour valoriser leurs valeurs : produits locaux, circuits courts, durabilité. Montrer un produit frais et coloré, c’est aussi montrer sa transparence et son authenticité.

Dans un monde saturé d’images, ce type de contenu capte l’attention. Il ralentit le scroll, déclenche une réaction physique, puis émotionnelle. C’est cette mécanique presque instinctive qui en fait une arme de communication redoutable.

contenu instagram pastrychef_am

Les limites de l’appétit visuel

Mais attention : à trop vouloir en faire, certaines marques tombent dans le piège de la perfection artificielle.

Le food porn peut parfois manquer d’authenticité. Des plats trop parfaits, des couleurs irréelles, des textures exagérées peuvent générer de la méfiance. Le consommateur, de plus en plus averti, distingue le vrai du faux.

Une autre limite : la saturation. Les réseaux débordent de contenus gourmands. Pour se démarquer, une marque doit donc trouver sa propre identité visuelle et émotionnelle, sans tomber dans la copie.

Le food porn n’est donc pas qu’une question d’esthétique. C’est une question de crédibilité.

Conclusion

La nourriture a toujours rapproché les gens. Aujourd’hui, elle continue de le faire mais sur les écrans.

Le food porn a transformé la cuisine en spectacle, la gourmandise en stratégie et le repas en contenu viral. Pour les marques, c’est une opportunité exceptionnelle : créer du lien, du désir et de la notoriété à travers une émotion partagée.

Mais pour que la recette prenne, un ingrédient reste essentiel : l’authenticité.

Parce qu’au fond, même à l’ère du numérique, la communication la plus efficace reste celle qui touche le cœur autant que l’estomac.

Manger avec les yeux, oui. Mais surtout, partager avec le cœur.

Coline Grange, étudiante en M2 Marketing et Communication (2025-2026)